Economía

Desabastecimiento, crisis e hiperinflación: Así terminó el programa económico que Larreta quiere volver a replicar en Argentina

Tras declarar su interés para lanzarse a la presidencia en 2023, el Jefe de Gobierno porteño promete llevar a cabo un programa económico similar al fallido Plan Austral de Alfonsín.

Horacio Rodríguez Larreta no ocultó su ambición por lanzarse a la presidencia en 2023 y propone instalar una agenda económica que exhibe como reformista y moderna, pero que de hecho guarda similitudes trágicas con programas del pasado que se creían ya olvidados.

El Jefe de Gobierno porteño visitó Israel y, entre muchas actividades, decidió reunirse personalmente con los economistas argentinos Leonardo Leiderman y Manuel Trajtenberg, ambos partícipes técnicos del famoso programa de estabilización israelí lanzado en julio de 1985. Larreta se vale de este programa como el ejemplo que debería seguir Argentina para erradicar la inflación.

Las claves del programa israelí

El plan de estabilización llevado a cabo por Israel se sustentaba en la fijación del tipo de cambio como un “ancla nominal” para moderar las expectativas, y una serie de medidas pensadas para quebrar la “inercia” inflacionaria, combinando estrategias heterodoxas y ortodoxas. En julio de 1985 se impulsaron las siguientes medidas:

- Fijación del tipo de cambio y cepo, tras una devaluación mensual del 19%

- Control de tarifas públicas, salarios y precios máximos establecidos

- Eliminación de subsidios y ajuste fiscal de shock

El plan produjo un drástico efecto sobre la inflación, que bajó desde el 27,5% en julio a un promedio del 2,68% entre agosto y diciembre de ese año. Visto de otra manera, la inflación interanual cayó del 445% en julio del 85 hasta 185% en diciembre, para más tarde retroceder al 19,7% al término de 1986.

La experiencia fue exitosa y se percibió como un cambio de régimen creíble, pero se trata de prácticamente el único programa con estas características que fue capaz de tener éxito.

El fracaso del Plan Austral que Larreta busca replicar

El Jefe de Gobierno apuesta por un programa que, sin embargo, no es ni novedoso ni exitoso en la historia económica del país. Casi al mismo tiempo que se produjo en Israel, el presidente radical Raúl Alfonsín lanzaba su famoso “Plan Austral”, instrumentado a través del ministro Juan Vital Sourrouille.

El programa del radicalismo guardaba similitudes casi idénticas al plan aplicado en Israel, fue lanzado solo un mes antes, y de hecho se lanzó en un contexto en donde Argentina sufría una inflación muy similar a la de Israel (el 30% mensual aproximadamente). Las medidas adoptadas fueron las siguientes:

- Nuevo signo monetario y fijación del tipo de cambio a razón de 1 dólar o 80 centavos de austral, tras una devaluación

- Precios máximos, control de tarifas públicas, congelamiento de salarios y desindexación de contratos (desagio)

- Aumento de impuestos y ajuste de shock al déficit fiscal

- Promesa de no volver a financiar al Tesoro con emisión monetaria

Pero los resultados de Israel no se materializaron en Argentina. La inflación bajó del 30% mensual a un promedio del 3,1% entre julio y diciembre de 1985, y la inflación interanual cayó del 1128% en junio de 1985 hasta llegar al 50% en junio de 1986. Pero a partir de este punto el programa comenzó a desmoronarse.

Para diciembre de 1986 la inflación volvió a aumentar al 82%, luego al 175% en diciembre de 1987 y hasta 488% en septiembre de 1988. A pesar de que el déficit fiscal nacional se redujo drásticamente, e incluso se registró superávit primario entre 1985 y 1986, no se logró consolidar un cambio de régimen creíble.

El programa apuntó a lograr “consistencia económica intertemporal”, ordenando las finanzas públicas y reduciendo considerablemente la necesidad de financiamiento monetario, pero esto no fue y no es suficiente.

Jamás se logró ningún tipo de “compatibilidad intertemporal de incentivos”, o lo que es lo mismo, la simple promesa de no volver a financiar al Tesoro no fue creíble ya que el Gobierno carecía de reputación (confianza) y no existió ninguna garantía legal (regla fiscal o monetaria) que le garantizara a la gente que la promesa sería efectivamente cumplida.

Es por estas razones que se produjo una violenta caída de la demanda de australes (la nueva moneda creada), que pasó de representar el 13,4% del PBI para caer a menos de 7% en 1988 según el agregado M2.

En medio del caos y sin ningún tipo de credibilidad, el equipo de Alfonsín y Sourrouille relanzaron el programa bajo el nombre de “Plan Primavera” en septiembre de 1988, pero esta vez fue completamente inútil y los pobres resultados conseguidos se evaporaron en solo dos meses.

La demanda de australes terminó por colapsar a mediados de 1989, registrando mínimos históricos, mientras que al mismo tiempo el Gobierno incurrió nuevamente en fuertes desequilibrios fiscales que fueron financiados con emisión monetaria.

El resultado final fue una inflación del 114% mensual en junio de 1989, y hasta 196% en julio. En ese mismo año los precios acumularon un alza del 4923% en comparación a 1988, en medio de una profunda depresión económica y una oleada de saqueos a los supermercados. A pesar del triste final del Plan Austral, Larreta se muestra como un entusiasta de los resultados obtenidos por Israel y plantea volver a intentar la misma iniciativa, esperando que esta vez funcione.

Economía

Tras la desregulación del mercado inmobiliario, la oferta de viviendas en alquiler se disparó casi un 200% en el AMBA

Cada vez más personas pueden acceder al alquiler gracias al decreto de desregulación anunciado por el Presidente Milei en diciembre del año pasado. Se registró un explosivo crecimiento de la oferta inmobiliaria, el más drástico del que se tenga algún registro en los últimos años.

El proceso de desregulación del mercado inmobiliario cosechó un éxito contundente y arrollador, cada vez más difícil de negar incluso entre los más reaccionarios a las medidas que impulsó el oficialismo.

Desde que el Presidente Javier Milei decretó la desregulación inmobiliaria y el fin de la Ley de Alquileres del 2020, la cantidad de viviendas ofrecidas en alquiler se disparó hasta un 189% en el Área Metropolitana de Buenos Aires, según un reciente informe de la Universidad de San Andrés al término del mes de marzo.

La cantidad de inmuebles ofrecidos saltó drásticamente de las 6.696 unidades a un total de 19.069 en cuestión de solo unos pocos meses. Bajo el marco regulatorio anterior esto podría haber parecido una utopía, pero la mayor libertad de transacciones está permitiendo que miles de personas puedan acceder a la vivienda.

Asimismo, el sondeo de visualizaciones de Zonaprop registró que la cantidad de viviendas ofrecidas se duplicó desde diciembre del año pasado, convalidando así el éxito de la desregulación. Este fenómeno se explicó principalmente por los alquileres de índole permanente, en detrimento de los temporarios.

De acuerdo a Zonaprop, en el mes de marzo el precio promedio de los alquileres aumentó tan solo un 2,5% en el Gran Buenos Aires, mientras que la tasa de inflación informada por el INDEC cerró por encima del 11% en el mismo período.

En lo que va del año el precio promedio de los alquileres acumuló un aumento del 28,7%, una cifra muy inferior al 49,1% que se había acumulando durante el primer trimestre de 2023 (bajo el esquema regulatorio del kirchnerismo).

Se debe tener en cuenta, además, que la tasa de inflación minorista acumulada entre enero y marzo fue del 51,6%, y los precios mayoristas subieron un 37% en el mismo período. Sin importar contra qué métrica inflacionaria se los compare, el valor real de los alquileres cayó drásticamente en términos reales.

Este fue precisamente el efecto que se esperaba tras la aplicación del proceso de desregulación. Dada una demanda relativamente estable (sin ninguna perturbación particular), el explosivo crecimiento de la oferta permitió que cada vez más personas puedan permitirse pagar un alquiler al verse beneficiados de su drástico abaratamiento.

El éxito de la desregulación se convalida desde el punto de vista de las cantidades ofrecidas en el mercado, y también desde el punto de vista de los precios en términos reales. Hasta la fecha, no se registró ni una sola variable en el mercado inmobiliario que se haya visto afectada negativamente tras el levantamiento de los controles impuestos en 2020, más bien todo lo contrario. La propaganda kirchnerista encontró un amargo final al verse refutada por la realidad.

Economía

Crisis fiscal en Estados Unidos: Las “Bidenomics” desataron un déficit por casi 2 billones de dólares al término de marzo

Pese a que la economía estadounidense sigue creciendo, el Gobierno federal incurrió en un déficit histórico. y se está endeudando a un ritmo únicamente visto durante las grandes recesiones y en las guerras mundiales del siglo pasado. La trayectoria fiscal trazada por Biden es abiertamente insostenible.

Las políticas del Presidente Joe Biden provocaron el agujero fiscal más grande de la historia de los Estados Unidos en tiempos de paz. La visión económica del Gobierno cayó bajo la influencia del Caucus Progresista dentro del Partido Demócrata, la facción más radicalizada hacia la izquierda dentro del Congreso estadounidense.

La actividad económica del país logró recuperarse de la pandemia y continuó con su sendero de crecimiento, pero a pesar de esta muy esperable normalización, el Gobierno federal incurrió en un desequilibrio fiscal histórico que ascendió a los US$ 1,66 billones de dólares al término de marzo.

De hecho, el déficit financiero había llegado incluso a los US$ 8,36 billones en julio del año pasado, como resultado del amplio programa de rescates para préstamos estudiantiles que impulsó el Presidente Biden.

El Partido Demócrata que alguna vez había patrocinado los superávits presupuestarios de la era Clinton, ahora respalda a capa y espada los déficits más irresponsables que nunca se hayan visto en Estados Unidos.

La economía se normalizó una vez superada la pandemia, pero la posición fiscal del Estado jamás lo hizo. El resultado financiero del Gobierno federal representaba el 4,8% del PBI en febrero de 2020, mientras que hoy en día esa cifra se acerca a los 6 puntos del producto. Este brutal incremento se explica principalmente por el mayor peso de los intereses de deuda, que ya son los más altos desde mediados de la década del 90.

Para compensar esta brecha sin precedentes, el Gobierno federal se está endeudando a un ritmo similar al que cabría esperar durante la salida de una recesión o la ejecución de una guerra de grandes proporciones, pero como es bien sabido ninguno de estos escenarios es precisamente el caso. En caso de que la economía entrase en recesión en un futuro cercano, el Gobierno carece de mayor margen fiscal para actuar en consecuencia.

El total de la recaudación por impuestos federales (y otros ingresos por rentas) sólo alcanza a cubrir hasta el 73% de los gastos federales incurridos. El 27% restante se está compensando por la vía del endeudamiento, principalmente con instituciones locales o en el exterior.

Hasta ahora la Reserva Federal se mantuvo al margen de expandir su financiamiento al Tesoro por la vía de la compra de títulos públicos (como lo hizo durante la pandemia en 2020), pero eventualmente el Gobierno federal no puede quebrar, y cualquier tipo de incumplimiento vendría asociado a un latente inflacionario.

La proporción de crédito doméstico absorbido por el Gobierno federal se incrementa, y lo que es lo mismo, se reduce la cantidad de recursos disponibles para prestar a las empresas privadas o a las familias (por ejemplo el crédito hipotecario). Esto se ve reflejado por un piso de tasas de interés cada vez más elevado.

Economía

Gracias al superávit y la estabilización inflacionaria de Milei, el Banco Hipotecario volvió a lanzar créditos hipotecarios

Por primera vez en años vuelve a desarrollarse el crédito inmobiliario en la Argentina, de la mano del superávit fiscal anunciado por el equipo de Luis Caputo. Se lanzan nuevas opciones atadas a la variación del UVA.

Durante las últimas décadas los jóvenes argentinos han perdido la capacidad de acceder a una casa propia a través del crédito hipotecario, algo que ocurra en la totalidad de los países del mundo occidental.

Algo tan simple en el mundo se ha vuelto prácticamente en una fantasía en Argentina, y comprar una propiedad requiere un nivel de ahorro imposible para toda la clase media. Pero, ¿por qué paso esto? ¿Si la mayoría de nuestros padres pudieron? ¿Existe algún responsable? ¿Por qué Argentina perdió el mercado hipotecario?

La respuesta es extremadamente simple: el déficit fiscal. Explicarlo, puede tomar un poco más de desarrollo. Argentina hace 16 años que gasta más de lo que recauda. El déficit debió financiarse con los ahorros de los argentinos a través de la emisión constante de títulos públicos para cubrir el agujero fiscal.

Hay que entender que el sistema financiero no es otra cosa que el aparato sanguíneo de la economía, si todo el flujo debe financiar al Estado, crowding out, nada queda para el privado, y consecuentemente nada queda para el sueño de la casa propia.

El kirchnerismo buscó compensarlo con un limitado plan PROCREAR, donde solo se podía adquirir una vivienda designada por el político de turno y mediante un sorteo. Más allá de lo arbitrario del azar, no poder elegir donde uno quiere desarrollarse es un acto que atenta contra los derechos más fundamentales de los argentinos.

Este lunes, el presidente Javier Milei anunció el superávit fiscal de la cuenta corriente para el primer trimestre del año. Esto resulta de vital importancia porque ahora el sistema financiero posee recursos ociosos para colocar en el mercado. Esto genera las condiciones para un nuevo “noviazgo” entre el sistema financiero y el sector privado crowding in.

En la mañana de hoy nos enteramos que el Banco Hipotecario estará otorgando una nueva línea de crédito hipotecario, algo que no sucedía desde el año 2018. En su página, se pueden ver las condiciones comerciales que otorgan para la construcción, adquisición, terminación, y ampliación de vivienda.

El préstamo que otorgan es mediante la modalidad UVA que ajusta por inflación tanto el capital adeudado como las cuotas a pagar. La tasa de interés prevista es del 8,5% anual, es decir que la cuota ajustara por la variación de la UVA + 8,5% año a año.

Si bien estos créditos se habían hechos impagables desde 2018 a medida que empezó a escalar la inflación, con la estabilización monetaria que ya está consiguiendo la gestión de Milei y de Toto Caputo.

Para ilustrar un poco más, tomamos algunas métricas de la página, si uno solicita $100.000.000 (aproximadamente US$ 100.000), tendrá que tener un ingreso necesario de $3.128.000 y abonará una cuota de $782.000.

Tomando las palabras del presidente Milei, los argentinos están frente a la oportunidad de ser los arquitectos de nuestro propio destino, no la desaprovechemos.

Steven Rosenthal, abogado UCA, asesor financiero idóneo CNV.

-

Economíahace 1 semana

Economíahace 1 semanaSe derrumba la inflación sin controles de precios: La suba de precios ya es la más baja desde octubre del año pasado

-

Argentinahace 2 semanas

Argentinahace 2 semanasArgentina deberá pagar una cifra millonaria tras perder un juicio por la estatización de las jubilaciones, impulsada por Cristina Kirchner

-

Argentinahace 2 semanas

Argentinahace 2 semanasEn Carrefour no existe más la inflación: El supermercado anunció que no subirá más los precios por 3 meses

-

Argentinahace 5 días

Argentinahace 5 díasEs hora que la UBA empiece a cobrarle matrícula a los estudiantes extranjeros para mejorar los sueldos de docentes y las instalaciones

-

Argentinahace 2 semanas

Argentinahace 2 semanasBase China en Neuquén: Los vecinos denuncian un hermetismo total y efectivos militares en suelo argentino

-

Argentinahace 2 semanas

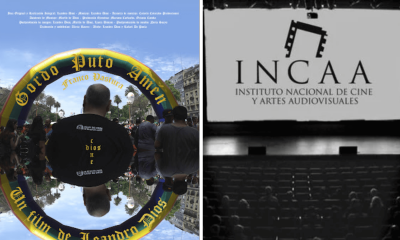

Argentinahace 2 semanasEl Gobierno de Milei suspendió 1.308 películas que iban a recibir subsidios del INCAA, entre ellas "Gordo Puto, Amén"

-

Argentinahace 1 semana

Argentinahace 1 semanaMilei le gana la pulseada a Camioneros y los Moyano aceptaron unas paritarias iguales a la inflación

-

Economíahace 6 días

Economíahace 6 díasCaída en picada de la inflación: Los precios mayoristas subieron un 5,4% en marzo, después de haber alcanzado la hiper en diciembre del año pasado