Del modelo de Solow, el aporte de Romer y la aplicación de Javier Milei

Un recorrido técnico por los modelos de crecimiento y su impacto en las políticas económicas.

A mediados del siglo XX, el análisis del crecimiento económico experimentó un giro fundamental con el trabajo casi simultáneo de Robert Solow y Trevor Swan, quienes desarrollaron lo que hoy conocemos como el modelo de crecimiento neoclásico. Este modelo buscaba corregir las inestabilidades dinámicas de los modelos previos de Harrod y Domar, que se caracterizaban por una estructura inestable y altamente sensible a los supuestos sobre la relación capital-producto.

El aporte de Swan, en paralelo al de Solow, consistió en una formulación matemática rigurosa del sendero de crecimiento equilibrado. Swan introdujo un modelo donde la tasa de crecimiento de largo plazo está determinada por el crecimiento tecnológico exógeno y el crecimiento poblacional, bajo supuestos de rendimientos decrecientes del capital físico. Su versión australiana del modelo fue menos difundida que la de Solow, pero conceptualmente análoga y clave para la formalización de las trayectorias de crecimiento de equilibrio.

Sin embargo, al aplicar empíricamente su modelo al caso estadounidense, Solow descubrió un resultado sorprendente: la acumulación de capital físico per cápita no lograba explicar la mayor parte del crecimiento económico observado en el período analizado. La porción no explicada, que posteriormente se denominó "residuo de Solow", indicaba la existencia de otros factores más allá del capital y el trabajo. Esa brecha no podía ser ignorada: el modelo fallaba al explicar los motores más relevantes del crecimiento económico real. A partir de allí, surgió la necesidad de incorporar nuevas variables explicativas.

El surgimiento del capital humano: Becker y Uzawa

Frente al desafío de explicar el residuo del modelo de Solow, el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago, bajo la dirección de George Stigler, propuso avanzar en la introducción del capital humano como nueva variable explicativa. Esta idea dio lugar a dos líneas de investigación fundamentales.

En el ámbito microeconómico, Gary Becker desarrolló una teoría sistemática del capital humano. Si bien su tesis doctoral (The Economics of Discrimination) abordó temas de discriminación en el mercado laboral, su obra posterior, en especial el libro Human Capital, sentó las bases para un análisis económico del comportamiento humano más allá de los mercados tradicionales. Becker trató al capital humano como una forma de inversión, comparable al capital físico, donde la educación, la salud, la experiencia y la capacitación laboral incrementan la productividad del individuo.

Becker introdujo funciones de producción individuales que permitían modelar cómo las decisiones privadas sobre acumulación de habilidades afectan la productividad marginal del trabajo y, por extensión, el crecimiento agregado. Su enfoque integró herramientas de la microeconomía neoclásica y la teoría del consumo intertemporal, anticipando muchas de las dinámicas luego formalizadas en los modelos de crecimiento endógeno. Este análisis permitió entender por qué países con igual dotación de capital físico podían tener trayectorias de crecimiento divergentes: la clave estaba en la acumulación de capacidades humanas.

Desde el enfoque macroeconómico, Hirofumi Uzawa desarrolló un modelo de crecimiento que incorporaba explícitamente al capital humano como un factor acumulable en la función de producción agregada. Su formulación permitía generar crecimiento sostenido incluso sin progreso tecnológico exógeno, dado que el capital humano podía incrementarse a través de la asignación de tiempo al aprendizaje y la formación.

La revolución del crecimiento endógeno: Lucas y Romer

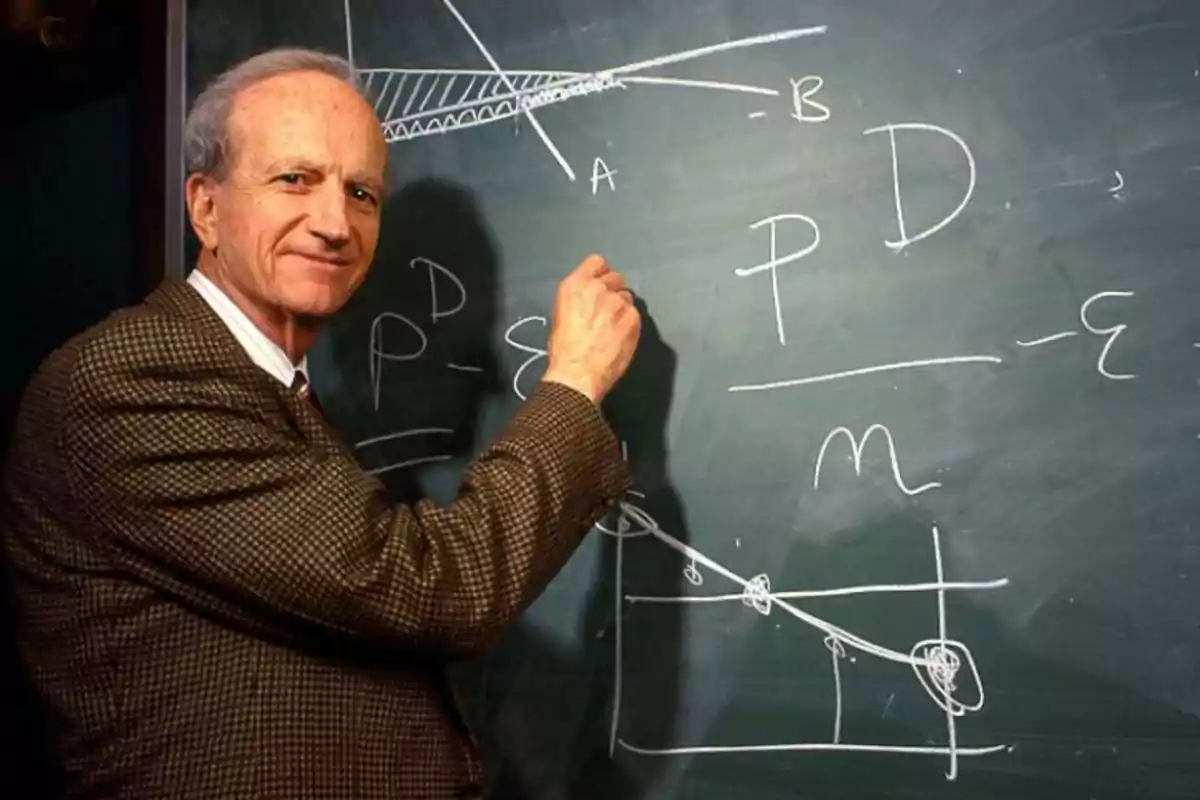

Durante las décadas siguientes, el modelo de Solow continuó siendo la referencia central, aunque su limitación principal, el tratamiento exógeno del cambio tecnológico, se mantenía. Este vacío fue abordado finalmente en la década de 1980 por Paul Romer, cuya tesis doctoral en la Universidad de Chicago, dirigida por Robert Lucas Jr., dio origen a la teoría del crecimiento endógeno.

Romer planteó que el conocimiento tecnológico es un bien no rival y parcialmente excluible, lo que genera rendimientos crecientes a escala. En su modelo, la inversión en investigación y desarrollo realizada por empresas privadas genera externalidades positivas que sostienen el crecimiento agregado. Esta teoría eliminó la necesidad de asumir un progreso tecnológico exógeno, integrando la innovación dentro del modelo económico.

Robert Lucas Jr., por su parte, consolidó el rol del capital humano en el crecimiento en sus Lecturas Lionel Robbins de 1985, donde argumentó que las diferencias internacionales en ingreso per cápita solo podían explicarse por diferencias persistentes en la acumulación de capital humano. Propuso un modelo con externalidades del capital humano que permitía crecimiento sostenido y autocatalítico, es decir, en el que el conocimiento acumulado por unos pocos beneficia al conjunto.

Estos desarrollos impulsaron una renovación de la literatura de crecimiento económico y abrieron la puerta a la cuantificación empírica de los factores involucrados. En 1992, Gregory Mankiw, David Romer y David Weil ampliaron el modelo de Solow incorporando explícitamente una variable de capital humano, mostrando una mejora significativa en su capacidad para explicar las diferencias internacionales de crecimiento. El resultado: el modelo extendido con capital humano ofrecía una explicación mucho más robusta del crecimiento observado.

Paralelismos con el caso argentino

En contraste, Argentina ha oscilado durante décadas entre modelos de sustitución de importaciones, estatismo improductivo y escasa inversión en educación de calidad. La falta de un entorno institucional que incentive la inversión en capital humano ha resultado en una productividad estancada, fuga de cerebros y bajo dinamismo emprendedor.

Mientras países como Corea del Sur, Irlanda o Estonia apostaron por la educación, la apertura económica y la innovación, Argentina priorizó el cortoplacismo político y el clientelismo estatal.

La lección de los modelos modernos de crecimiento es contundente: sin capital humano, no hay crecimiento sostenido. La política económica debe abandonar la visión mecanicista de acumulación de capital físico y centrarse en el diseño de instituciones que fomenten el aprendizaje, la innovación y la libertad individual. Solo así será posible que Argentina y otros países con trayectorias similares abandonen su estancamiento secular y se integren al siglo XXI con pleno dinamismo económico.

Más noticias: