Chile

Chile: Se confirmaron los nombres de los árbitros para la nueva Constitución Nacional

El equipo estará integrado por 14 miembros que serán parte del Comité Técnico de Admisibilidad, el cual tiene instancia de carácter paritario. Además fue ratificado por la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación.

La Cámara Baja y Alta del Congreso de Chile ratificaron a los 14 profesionales que formarán parte del Comité Técnico de Admisibilidad, el cual actuará de árbitro en la redacción de la nueva Constitución Nacional, tras un acuerdo con la oposición de centro-derecha.

A diferencia de la anterior Constitución, redactada por constituyentes elegidos por el pueblo sin ningún tipo de formación en labor constitucional, en esta oportunidad se ha decidido crear este comiité que vele por el cumplimiento de las bases institucionales.

La idea es que los expertos acompañen el escrito del proyecto constitucional y hagan cumplir las 12 bases institucionales que tendrá la propuesta. Arrancará sus funciones el próximo 6 de marzo.

Por su parte, el consultor político argentino, Fernando Cerimedo, quien trabajó en la campaña para el Rechazo a la nueva Constitución propuesta por el presidente Gabriel Boric, aseguró que “el equipo que integrará el arbitraje para ir por una nueva constitución es una herramienta fundamental para iniciar un nuevo proceso en la república de Chile”.

Cerimedo llevó adelante una importante labor en la campaña del “NO” a la reforma constitucional en el país trasandino, y celebró las nuevas designaciones de profesionales que acompañarán la construcción de una nueva constitución chilena.

Y en ese sentido, aseguró que los expertos elegidos por el Congreso, van a ser los que den inicio a una nueva etapa democrática. “Muy feliz de los miembros que van a integrar ese arbitraje, se trabajó para rechazar una constitución propuesta por la gestión de Gabriel Boric, con la idea de hacer una mejor y se va a hacer”, aseveró el director de la consultora Numen.

Estos 14 "técnicos" velarán por la admisibilidad de las propuestas del órgano constituyente, para evitar delirios como los que fueron presentados y aprobados por la mayoría izquierdista que compuso la Convención Constituyente en el anterior proceso.

Además, habrá otras 24 personas designadas para conformar la Comisión Experta, la cual tendrá la función de redactar un anteproyecto de Nueva Constitución, que deberá ser utilizado de base por el futuro Consejo Constitucional, el cual tendrá la posibilidad de modificar, eliminar o agregar artículos, pero deberá respetar la estructura establecida por este comité de "expertos".

A pesar de este gran paso en la dirección de una Nueva Constitución profesional que no parezca redactada por un centro de estudiantes comunista, en el acuerdo entre Boric, la ex Concertación y Chile Vamos todavía hay varios puntos que deberían alarmar a la población.

Entre ellas se encuentran fuertes regulaciones para cuidar el medio ambiente, la estatización de los recursos naturales y la conversión de Chile en un “Estado social”, que reconozca "derechos sociales" de la población, que garantice la gratuidad de la educación, la salud y una red de sostén basada en planes sociales.

Este nuevo documento, a diferencia del anterior, cuenta con el amplio apoyo de 14 partidos desde la conservadora Unión Democrática Independiente (UDI) hasta el Partido Comunista de Chile (PCCh), y solo es opuesto por el derechista Partido Republicano de Chile (PRC), de José Antonio Kast, y el Partido de la Gente (PDG), de Franco Parisi.

Los nombres confirmados por el Congreso:

El Comité Técnico de Admisibilidad, se dividió entre fuerzas del oficialismo (partidos de extrema izquierda alineados con Boric, y partidos de centro-izquierda alineados a la Democracia Cristiana) y fuerzas opositoras alineadas con Chile Vamos (UDI, RN, Evópoli, PRI). 7 fueron electos por el oficialismo, 6 por la coalición opositora Chile Vamos y 1 por el Partido de la Gente.

Viviana Ponce de Leon

Abogada de la Universidad Católica del Norte, Viviana Ponce de León es candidata a doctora en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y actualmente es profesora auxiliar del Instituto de Ciencias Jurídicas de la Universidad Austral (UACh), en la sede Puerto Montt.

En su perfil de Twitter tiene sus pronombres personales y asegura que quiere una "Constitución con Género". Fue electa por el Frente Amplio (FA), una de las fuerzas más importantes dentro del oficialismo.

Julia Urquieta

Abogada de la Universidad de Chile, Julia Urquieta tiene interés por los Derechos Humanos. En su trayectoria laboral ha sido concejal de Pudahuel y bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet fue subsecretaria de Previsión Social.

Reside en Santiago de Chile y fue electa por el Partido Comunista (PC), que forma parte del oficialismo.

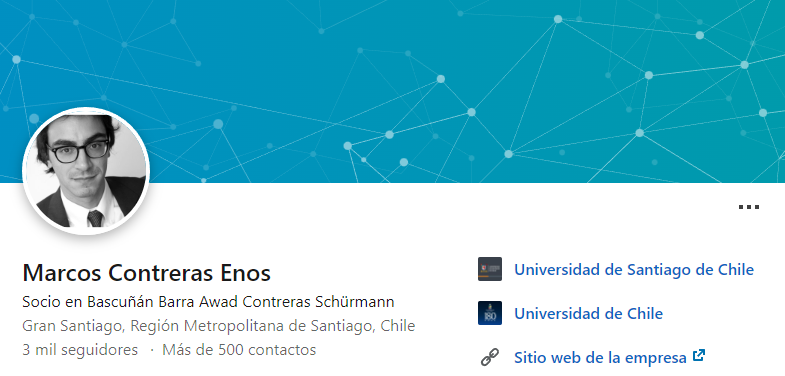

Marcos Contreras

Abogado de la Universidad de Chile, Marcos Contreras es candidato a doctor en Derecho en ese mismo plantel y es profesor de Derecho Penal en la Universidad de Santiago.

Electo por el Partido Humanista (AH), alineado con el gobierno de Gabriel Boric.

Claudio Grossman

Abogado de la Universidad de Chile, Claudio Grossman tiene un doctorado en Ciencias del Derecho de la Universidad de Ámsterdam, Países Bajos.

Un jurista de larga trayectoria, entre noviembre de 2016 y octubre de 2018 escaló a la fama cuando se desempeñó como representante de Chile ante el litigio con Bolivia en el Tribunal de La Haya. Electo por el Partido por la Democracia (PPD), alineada con el oficialismo.

Estefania Esparza

Abogada de la Universidad Católica de Temuco, Estefanía Esparza es doctora en Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha y actualmente enseña sobre esa disciplina en la Universidad de La Frontera.

También habla sobre conseguir una "Constitución Con Género" y fue electa por el Partido Radical (PR), alineado con el oficialismo.

Juan Carlos Ferrada

Abogado de la Universidad de Chile y doctor en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, Juan Carlos Ferrada ha sido decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UACh y director de programas en la Universidad de Valparaíso.

Dirige el bufet de abogados Ferrada & Asociados, y fue electo por el Partido Socialista (PS), alineado con el oficialismo.

Tomas Jordan

Abogado de la Universidad de Chile, con un magíster en Ciencia Política de la misma casa de estudios y otro en Derecho Público en la Universitat Autónoma de Barcelona, Tomás Jordán fue consultor del Congreso para la reforma por el primer proceso constituyente y entre 2014 a 2018 también asesoró a la Segpres de Michelle Bachelet por la reforma política y de nueva Constitución, que el segundo gobierno de Sebastian Piñera sepulto.

Pertenece a la Democracia Cristiana (DC), alineada con el oficialismo.

Marisol Peña

Abogada de la Universidad Católica con magíster en Estudios Internacionales en la Universidad de Chile, Marisol Peña fue entre 2006 a 2018, Ministra del Tribunal Constitucional.

Además, es integrante de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, secretaria de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas, Morales y es profesora investigadora en el Centro de Justicia Constitucional de la UDD.

Pertenece al centro-derechista Renovación Nacional (RN), alineado con la oposición.

Victor Manuel Aviles

Abogado de la Universidad de Chile con un diplomado en reforma tributaria de la Universidad Adolfo Ibáñez, Víctor Manuel Avilés es profesor asociado de Derecho Constitucional en la Casa de Bello y hoy es socio en el estudio Larraín y Asociados.

También pertenece al opositor Renovación Nacional (RN), parte de Chile Vamos.

Hector Mery

Abogado de la Universidad Católica, Héctor Mery ha sido abogado integrante de las cortes de apelaciones de San Miguel y Santiago.

De marzo de 2018 a marzo de 2022 lideró la división judicial del Ministerio de Justicia y, por años, también ha estado ligado a la Fundación Jaime Guzmán como asesor legislativo senior, atento a la tramitación de proyectos en las comisiones de Constitución del Senado y la Cámara.

Mery pertenece a la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), principal fuerza opositora.

Cecilia Flores

Abogada de la Universidad de los Andes, con un diplomado en Derecho Laboral de la Empresa en el mismo plantel y un magíster en Derecho en la Universidad Católica, Cecilia Flores fue jefa de gabinete del exsubsecretario Segpres Máximo Pavez, hoy miembro de la comisión de expertos designados por la Cámara; coordinadora legislativa en el Ministerio del Trabajo de 2018 a 2021, tuvo un paso por la Sofofa y en la Fiscalía de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero.

Hasta hoy aparece como jefa de la Sede Faro Concepción del Núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad del Desarrollo, desde donde publican que entre 2010 a 2013 fue asesora legislativa de la Fundación Jaime Guzmán.

También pertenece a la Unión Demócrata Independiente (UDI), alineada con la oposición.

Ana Maria Garcia

Abogada de la Universidad de Chile, Ana María García es profesora de Derecho Político y Constitucional de la misma casa de estudios, fue directora del Departamento de Derecho Público y directora de la revista de la misma área de esa universidad. Desde 2015 que preside la Asociación Chilena de Derecho Constitucional.

Fue electa por la coalición opositora Chile Vamos.

Josefina Soto

Josefina Soto es abogada de la Universidad Católica, donde fue ayudante, profesora auxiliar y de 2006 a 2018 docente de Derecho Administrativo.

Con un paso por la Unidad de Control de la Municipalidad de Vitacura, también fue directora del área municipal de la Fundación Jaime Guzmán.

De 2010 a 2011 fue coordinadora legal y administrativa en Hacienda y en 2015 El Mercurio la consideró entre las “100 Mujeres Líderes” de ese año, lista que esa misma publicación escoge.

También fue electa por la coalición opositora Chile Vamos.

Enrique Garcia

El último miembro del comité es Enrique García, abogado de la Universidad de los Andes. Tiene un magíster en Derecho de la Empresa y otro en Tributación Avanzada del mismo plantel, es socio del estudio Corral y García y participa como actuario ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago.

Fue electo por el Partido de la Gente (PDG), opositor al gobierno de Boric pero ajeno a la coalición de Chile Vamos.

Argentina

El Gobierno de Milei le otorgó refugio a la familia de Ojeda, el militar venezolano que fue asesinado por agentes de Maduro en Chile

El teniente venezolano opositor de Maduro Ronald Ojeda fue asesinado en su exilio en Chile. La esposa, el hijo, la hermana y los sobrinos escaparon del país debido a la falta de seguridad y fueron recibidos en Argentia.

Los familiares del militar disidente venezolano, el teniente Ronald Ojeda, quien fue secuestrado y asesinado durante su exilio en Chile en 2023, han decidido abandonar ese país y solicitar refugio político en Argentina debido a preocupaciones por su seguridad personal.

El crimen, aún bajo investigación pero vinculado a miembros del grupo sicario de Maduro, "Tren de Aragua", ha llevado a la viuda, el hijo, la hermana y los sobrinos del militar a buscar protección en territorio argentino.

El gobierno de Javier Milei está actualmente en proceso de evaluar la solicitud de refugio presentada el pasado 4 de julio por el abogado de la familia, Juan Carlos Manríquez. Según los informes difundidos, Manríquez ha gestionado esta solicitud ante el Ministerio de Seguridad dirigido por Patricia Bullrich.

En el documento presentado, Manríquez argumenta que los familiares del teniente Ojeda se sienten amenazados por la inseguridad y los seguimientos que han enfrentado desde el asesinato de Ojeda, el cual fue precedido por un secuestro en febrero de 2024.

El teniente venezolano de 36 años de edad era un líder opositor que se encontraba en Chile con su esposa y su hijo menor como refugiados, después de haberse escapado de una prisión en Venezuela donde estaba detenido por la dictadura de Nicolás Maduro, con la excusa de una supuesta "conspiración".

Ya estando en Chile y pensando que estaba seguro de las garras del chavismo, fue secuestrado el 21 de febrero en su departamento en la región chilena de Independencia, por individuos que se hacían pasar por detectives de la Policía de Investigaciones. Su cuerpo fue descubierto días después dentro de una maleta enterrada en Maipú.

En la solicitud de refugio, el abogado explica que las dos mujeres no se sienten seguras ni protegidas en Chile. Además, señala que les preocupa que se les haya negado acceso completo al expediente de investigación, aunque paradójicamente, detalles recientes sobre la intervención de extranjeros y delincuentes peligrosos del Tren de Aragua y otras bandas se dieron a conocer en un noticiario de televisión abierta (Chilevisión), según informan los medios.

A pesar de este grave hecho, la importancia que le da el gobierno socialista del presidente chileno, Gabriel Boric, es mínima, posiblemente debido a su cercanía ideológica con el dictador venezolano. Desde el asesinato, la investigación continúa envuelta en un misterio.

Dos meses después del crimen, el fiscal Héctor Barros, quien lidera el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, reveló que el asesinato de Ronald Ojeda "fue planeado desde Venezuela" y que la única hipótesis vigente hasta ese momento era de naturaleza política.

"Sostenemos que este acto fue organizado y que se solicitó el secuestro y posterior homicidio del señor Ojeda desde Venezuela", declaró.

Posteriormente, la fiscalía chilena informó que dos de los sospechosos, vinculados al Tren de Aragua, habían escapado a Venezuela y se solicitó su extradición, la cual aún no se ha concretado.

Ante los riesgos para la integridad física de la familia de Ojeda, su abogado contactó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para explorar la posibilidad de buscar refugio en España, donde reside un familiar, y por la Unión Europea hay otros estándares de seguridad interna. Sin embargo, se optó por Argentina debido a la proximidad geográfica y las circunstancias específicas del caso.

El 4 de julio, Manríquez viajó a Buenos Aires y se reunió con los asesores de la ministra Bullrich, logrando un preacuerdo para que Argentina conceda refugio a la viuda de Ojeda y al resto de la familia que reside actualmente en Chile.

Los Ojeda habrían llegado a Buenos Aires el 11 de julio, donde se les informó verbalmente que se les otorgaría refugio político. Sin embargo, la viuda y la hermana de Ojeda deberán regresar a Chile para completar los trámites necesarios.

Argentina

Chile comienza a preocuparse porque Argentina se rearma con Milei y se perfila nuevamente como potencia en la región

El proyecto de la base naval integrada junto a Estados Unidos en Ushuaia, que será la mas cercana a la Antártida, además del rearme que lanzó el presidente Javier Milei, encendieron las alarmas en el país andino.

Mientras el presidente Javier Milei trabaja para solucionar los problemas económicos, lograr un crecimiento sostenido, y modernizar a las Fuerzas Armadas, las autoridades chilenas están comenzando a observar con creciente preocupación los planes de Milei para Tierra del Fuego y la Antártida.

Además de la compra de los F-16, nuevos vehículos armados y nuevo armamento, la anunciada creación de una "base naval integrada" de las tres Fuerzas argentinas en cooperación con Estados Unidos, esta semana se llevó a cabo un ejercicio de adiestramiento del Batallón de Infantería de Marina N°4 (BIM4) en las costas del canal Beagle que levantó las alarmas en el gobierno de Gabriel Boric.

El personal perteneciente al Batallón de Infantería de Marina N°4 (BIM4), dependiente de la Fuerza de Infantería de Marina Austral, llevó a cabo un adiestramiento helitransportado en las costas del Canal Beagle junto con un helicóptero Sea King de la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros, que forma parte del Grupo Aeronaval Embarcado a bordo del rompehielos ARA “Almirante Irízar”.

"Ushuaia es la capital de Tierra del Fuego. ¿Y de qué más? Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur y todo el espectro marítimo. Fue el acto de mayor soberanía que se hizo en los últimos 40 años. Es el primer paso para empezar a pensar la recuperación de Malvinas. Dale, que la saquen del ángulo", dijo el presidente sobre estas recientes acciones en una entrevista con Alejandro Fantino.

Estas acciones por parte de Argentina generaron preocupación en la Cancillería chilena, liderada por el socialista Alberto Van Klaveren. Según indicaron fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, tanto la reclamación argentina como la chilena sobre la Antártida son "históricas y están reguladas por el Tratado Antártico, el cual congela las disputas territoriales entre los países firmantes".

La Cancillería chilena afirmó que la base naval anunciada por Milei está principalmente orientada a fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y destacó con preocupación que en las declaraciones del Presidente Milei se hizo una mención explícita a Malvinas.

En este contexto, la oposición chilena intenta presionar al presidente Gabriel Boric para que empiece a tomar decisiones propias y empiece una escalda armamentística para no perder poderío frente a la Argentina. “Milei y Biden van rumbo a una alianza estratégica que reconoce la importancia geopolítica del austro del mundo. Mientras tanto, se está quedando Chile atrás, muy atrás”, escribió el senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic.

Incluso, el diputado socialista Tomás de Rementería, titular de la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso chileno, instó al presidente argentino a “leer un tratado antártico y saber que la Antártica no tiene que ver con nada militar”.

“Acá hay un tratado que define principios, no hay una disputa, sino que hay pretensiones que están congeladas”, agregó. En ese sentido, consideró que “debería asesorarse mejor Milei porque no todo esto es una competencia brutal por quién gana mejores o peores posiciones, esto no es una pasada de gol; acá hay una situación".

"Chile tiene una presencia en la Antártida y no marcada por el militarismo, sino por la investigación científica, la cooperación, que son realmente lo que define la presencia de cualquiera en la Antártica”, dijo con mucho miedo.

Por su parte, el diputado Jorge Brito, del partido izquierdista Revolución Democrática, afirmó que estaban "viendo con preocupación que Estados Unidos, mediante el Comando Sur", había iniciado "una campaña agresiva para estimular la carrera armamentista en Sudamérica" y habló de la base que proyectan los argentinos.

"Lamento que el presidente de Argentina, el señor Milei, ceda soberanía a Estados Unidos abriendo, además, un dilema de seguridad entre dos pueblos hermanos", dijo siguiéndole el juego a la izquierda argentina.

"Chile y Argentina van a prosperar cuando colaboren y no cuando desperdicien dinero en carreras armamentistas que no tienen mucho que ver con el interés de nuestros propios pueblos y sí tienen que ver más con el decaimiento de Estados Unidos y la competencia que proviene de China", adicionó.

Cabe recordar que la República Argentina reclama el "Sector Antártico Argentino" en virtud de múltiples elementos, entre los que se destacan la contigüidad geográfica y continuidad geológica con el territorio argentino; la instalación y ocupación permanente de bases antárticas y el desarrollo de actividad científica por más de un siglo; y la herencia histórica de España, entre otros, por lo que la iniciativa del presidente Milei de construir una base naval integrada respalda el reclamo argentino y la soberanía sobre la Antártida.

Pareciera ser que Chile, un pais que colaboró con el Reino Unido durante la guerra de las Islas Malvinas, traicionando a su pais vecino, ahora está cada vez mas preocupado por el rearme militar de Argentina. En buena hora.

De Kevin Frank para La Derecha Diario.

Chile

La Justicia chilena reveló los vínculos entre la CAM mapuche con el régimen cubano y las FARC para obtener armas

Los mapuches miembros del grupo terrorista del sur de Chile cuentan con armas de guerra para sus ataques, pero a medida que se quedan sin municiones y se les rompen los fusiles, son abastecidos por Cuba y la selva colombiana.

La justicia chilena ha descubierto alarmantes conexiones del movimiento mapuche terrorista que opera tanto en Chile como en el sur de Argentina tanto con la dictudura cubana, así como con las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Los miembros de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), el principal grupo terrorista que engloba a los guerrilleros mapuches, negoció con estas dos fuerzas para obtener armamento bélico y abastecer sus acciones terroristas en el sur de ambos países.

Las pesquisas realizadas por los peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) revelaron este riesgoso acuerdo durante el juicio contra Héctor Llaitul, portavoz de la CAM. Esta agrupación armada mapuche ha perpetrado numerosos ataques contra instituciones como escuelas, iglesias, empresas forestales, hospitales y carreteras.

Según informó el medio Mundo Libre, en base a una investigación del diario chileno Bío Bío, fue el examen del teléfono móvil del acusado lo que "permitió recopilar conversaciones sobre un viaje realizado a Cuba con el propósito de adquirir armas de ‘alto calibre’, así como también la tramitación para introducir el arsenal desde Argentina".

Entre las pruebas presentadas se incluyen fotografías de los ataques que Llaitul utilizó para reivindicar las acciones ante los medios de comunicación. "Peritos de la PDI declararon ante los jueces del Tribunal Oral, donde revelaron las conversaciones mantenidas por Llaitul, incluyendo algunas relacionadas con un viaje a Cuba para adquirir armas de alto calibre y gestiones con personas que las introducían desde Argentina con sus respectivas municiones", detalla la información.

El fiscal Héctor Leiva, de la Fiscalía de Alta Complejidad, afirmó que "las pruebas presentadas reafirman la acusación contra Héctor Llaitul, además de proporcionar evidencia para otras investigaciones por parte de las respectivas fiscalías".

Los vínculos de Llaitul con el grupo guerrillero-terrorista colombiano también está documentado. Según un informe de el medio El Líbero, las FARC entrenaron a miembros de la CAM como paramilitares, "tras la supuesta mediación de Manuel Olate, un dirigente del Partido Comunista chileno, ante la guerrilla colombiana".

La historia de Llaitul se entrelaza con la del Partido Comunista de Chile (PCCh) y su presidente Guillermo Teillier en varias ocasiones. Después de la muerte de Raúl Reyes en 2008, se revelaron correos electrónicos que evidenciaban la relación de los comunistas chilenos con las FARC y "el trabajo de enlace de uno de sus militantes para que miembros de la CAM viajaran a Colombia a recibir entrenamiento paramilitar".

En ese momento, se supo que los radicales mapuches "viajaron a Colombia en cuatro grupos de dos entre los años 2004 y 2007, con el fin de recibir entrenamiento paramilitar de las FARC".

Las autoridades colombianas abrieron una investigación penal contra Manuel Olate Céspedes, el presunto enlace entre las FARC y los mapuches. El fiscal Pablo Murcia declaró en 2009 que Olate "servía de enlace a las FARC y coordinaba en Chile a algunas agrupaciones, particularmente de indígenas, asociaciones indígenas en Chile, que recibían instrucción". Olate fue arrestado en 2010 por la PDI, ya que Colombia solicitó su extradición por sus lazos con la guerrilla.

Mientras se llevaba a cabo la investigación sobre el atentado contra el fiscal Mario Elgueta en 2008, comenzaron a surgir informaciones sobre la entrada a Colombia de ocho líderes de la CAM y su relación con las FARC.

El juicio contra Llaitul, que tiene programadas 29 audiencias, promete revelar más detalles sobre la adquisición de armas de guerra por parte de los mapuches y sus vínculos con La Habana y las FARC. Hasta ahora, se han celebrado siete audiencias, dos de las cuales se centraron en la declaración del acusado.

-

Argentinahace 6 días

Argentinahace 6 díasTodo un pueblo está al borde desaparecer por culpa de un sindicato que tiene a la principal empresa de la zona paralizada

-

Argentinahace 4 días

Argentinahace 4 díasCae la inflación y disminuye la pobreza: Luego del Massazo, Milei logró reducir la pobreza de un 57,4%, a un 48,5%

-

Argentinahace 4 días

Argentinahace 4 díasGracias a las SAD que impulsa Milei, David Beckham busca comprar Newells como "regalo" para que Messi se retire en Argentina

-

Argentinahace 3 días

Argentinahace 3 díasEn medio de un conflicto con Jorge Macri, el Sindicato de Camioneros ordenó hacer montañas de basura en varios puntos de la Capital

-

Argentinahace 3 días

Argentinahace 3 díasMilei derogó la Ley de Alquileres y la oferta de departamentos aumentó un 300% en los primeros 6 meses del año en CABA

-

Economíahace 1 semana

Economíahace 1 semanaRecuperación económica: La actividad creció 2,3% en mayo y puso fin al colapso económico que había disparado el Massazo

-

Estados Unidoshace 1 día

Estados Unidoshace 1 díaNo falla: El transexual Ava Kris Tyson abandona el canal de Mr. Beast tras ser denunciado por acoso a menores de edad

-

Argentinahace 4 días

Argentinahace 4 díasLa Justicia le rechazó un reclamo de $556 millones al Estado por parte de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo