De la borrachera monetaria a la resaca de la inflación

Cómo los políticos pavimentaron el camino a la servidumbre del dinero estatal.

La historia monetaria uruguaya durante el siglo XX podría ser un típico relato de adicción económica: un patrón oro rígido que en realidad era un corset que los gobiernos buscaban romper para poder emitir moneda sin control; un banco estatal que se transforma en brazo armado del poder político; y una inflación que, disfrazada de instrumento del bien común, se convierte en la más cruel de las ladronas: la que roba a los pobres para engordar la burocracia y sus clientelas.

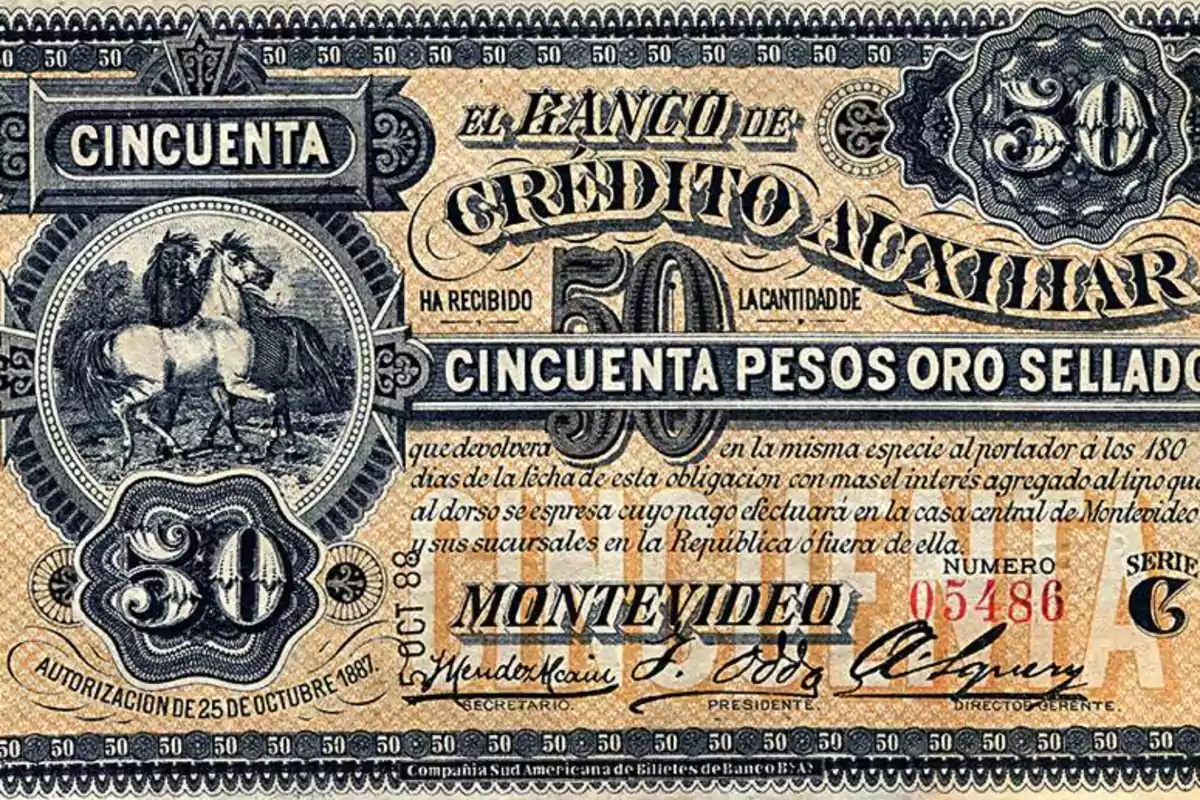

En las primeras décadas del siglo XX, Uruguay abrazó el patrón oro con el entusiasmo de quien descubre un talismán para la estabilidad. La idea era sencilla y seductora: respaldar la moneda en un metal precioso para limitar la emisión y evitar la inflación. En teoría, un compromiso con la disciplina monetaria que frenaría la tentación estatal de imprimir billetes a mansalva.

Pero el patrón oro no fue un logro propio, sino más bien una camisa de fuerza impuesta desde afuera, un corset internacional que la gran mayoría de los países de América Latina debieron calzarse para participar del comercio y atraer capitales extranjeros. Esa búsqueda no fue exclusiva de los malvados imperialistas o de las élites. Intelectuales de izquierda, como el socialista Emilio Frugoni, reconocieron tempranamente que la inflación era una especie de impuesto regresivo que golpeaba con especial crueldad a los trabajadores, a los asalariados y pequeños ahorristas incapaces de reajustar sus ingresos al ritmo de la depreciación monetaria.

Leé más sobre el financiamiento del Partido Comunista con dinero irregular del SUNCA

Y aquí surge la paradoja: mientras se denunciaba la inflación, el Estado seguía utilizando la emisión monetaria como su principal caja chica, una manera de reducir el valor real de su deuda y financiar gastos crecientes, haciendo carne aquella vieja premisa que sostiene que la inflación es la manera más discreta de robar al pueblo sin que el pueblo se entere.

No es casual que en 1931, bajo el pretexto de proteger la economía nacional, se estableciera el control de cambios, que implicaba la fijación de un tipo de cambio oficial por el Banco de la República. El objetivo principal era defender la moneda, evitar la salida de divisas y regular las importaciones. El control de cambios generó un mercado paralelo o "negro" debido a la fijación artificial del tipo de cambio, un sistema que se mantuvo vigente hasta 1974. Una prisión para el capital privado que ató la economía uruguaya a un destino burocrático, con controles rígidos y un mercado cada vez menos libre.

Opinión: la única salida es la liberación fiscal

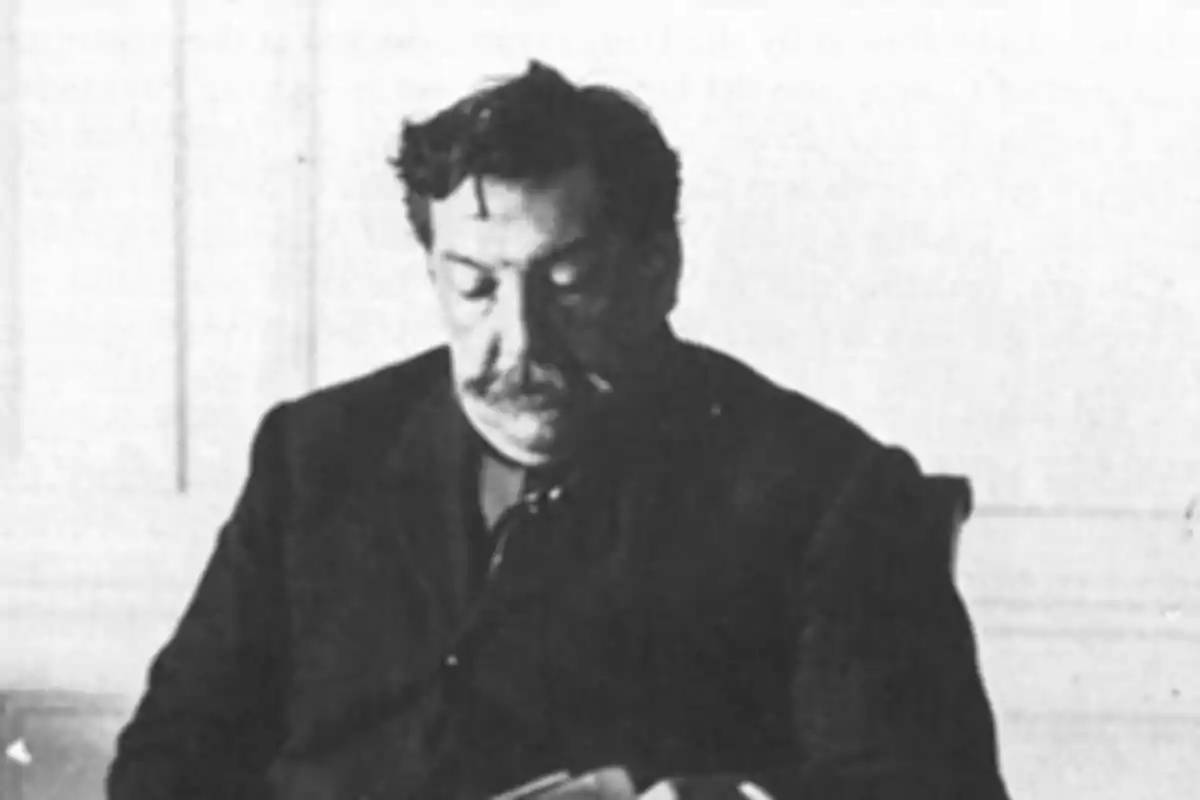

José Batlle y Ordóñez fue el artífice de muchas de las transformaciones políticas y sociales que definieron al Uruguay moderno. El mito oficial lo presenta como un reformador humanista, pero su fe casi religiosa en el Estado fue el principio del fin de la libertad económica.

Batlle creía en la democracia como una máscara para el autoritarismo suave. Creía que el Estado debía “ordenar” la sociedad, proteger a los débiles y distribuir la riqueza, todo desde la centralización del poder. Su política monetaria, basada en la emisión de billetes de curso forzoso y la expansión del gasto público, fue la antesala de la inflación crónica que Uruguay padecería en las décadas siguientes. La historia oficial, que suele vestirlo con la toga del visionario y estadista, oculta el hecho de que su legado fue también la burocracia estatal, la centralización del poder y la dependencia del aparato público.

Hacia mediados del siglo XX, el patrón oro empezó a desmoronarse en Uruguay. Las presiones del gasto público creciente, las demandas sociales y las crisis internacionales hicieron inviable la rigidez del sistema. La convertibilidad dejó paso a la emisión ilimitada de billetes sin respaldo, lo que para el Estado fue como descubrir una mina de oro: dinero fácil para financiar sus ambiciones sin límite. No es casual que la inflación coincidiera con la expansión del gasto público y la multiplicación de obligaciones estatales que nadie financió con recursos genuinos. La devaluación sistemática del peso uruguayo fue la consecuencia inevitable de una economía subordinada al poder político, donde la moneda perdió todo valor real y la ciudadanía quedó atrapada en una espiral de empobrecimiento. Con la emisión monetaria convertida en caja chica sin fondo, los políticos encontraron el camino más fácil para financiar sus proyectos, clientelas y campañas electorales.

Los métodos de la izquierda uruguaya para imponer su relato con dinero público

El ciclo es tan previsible como cruel: la inflación castiga a los sectores más pobres, que no pueden proteger sus ingresos ni sus ahorros; la fuga de capitales se multiplica; la incertidumbre económica desalienta la inversión; y el Estado responde con más intervención, más gasto y más emisión, retroalimentando la crisis. El intervencionismo estatal no ha sido una solución sino el problema mismo, y el único remedio posible es restaurar la libertad económica y la competencia genuina, condiciones sin las cuales la prosperidad seguirá siendo un espejismo.

El Uruguay de mediados del siglo XX se construyó con el mito del Estado benefactor. En la pluma de intelectuales y políticos de la época, esta figura era un ángel que protegía al débil, redistribuía la riqueza y garantizaba derechos sociales. Sin embargo, la realidad era mucho menos poética: este Estado benefactor fue el gran tejedor de la dependencia económica y la burocracia asfixiante. La inflación, lejos de ser un accidente o una falla técnica, fue y es una herramienta deliberada del Estado para financiar sus excesos y mantener su aparato. No es casualidad que las épocas de mayor emisión monetaria coincidan con expansiones del gasto público y crecientes déficits fiscales. Mientras la élite económica y política encontró siempre formas de proteger sus capitales, el ciudadano común veía cómo sus ingresos se diluían en la vorágine inflacionaria.

La prensa ensobrada y los sobreprecios que pagamos todos

El control sobre la emisión y la política crediticia se traduce en una herramienta para sostener clientelas, financiar déficits y expandir el gasto público, pero también en la fuente de la incertidumbre y la inseguridad que desalientan la inversión privada. La soberanía monetaria sin límites ni contrapesos no es sino la libertad para destruir el valor económico con la misma rapidez con la que se imprimen billetes.

Desde la segunda mitad del siglo XX, Uruguay quedó atrapado en un ciclo infernal: crisis recurrentes, inflación crónica, emisión monetaria descontrolada y parches estatales que no hacen sino profundizar las distorsiones. Cada gobierno, con sus particularidades, repitió la fórmula de aumentar el gasto público sin controlar la emisión. La consecuencia fueron episodios de devaluación y fuga de capitales, seguidos por medidas proteccionistas y controles de precios que no hicieron más que desincentivar la producción y el ahorro, dejando al país en una situación de estancamiento y dependencia.

El mismo Batlle que soñó con un Estado benefactor terminó creando las bases de un sistema que hoy estrangula la libertad y el desarrollo económico. La ideología batllista se volvió un fetiche que impide cuestionar el papel desproporcionado del Estado en la economía y la necesidad de reformas profundas.

A lo largo de estas tres últimas décadas, los políticos uruguayos han mostrado una curiosa habilidad para ignorar las lecciones de la historia. La emisión monetaria descontrolada se repite como una letanía: la “caja chica” del Estado que parece infinita pero termina devorando el ahorro. La mentalidad batllista —esa fe casi religiosa en el Estado como solución para todo— sigue impregnando la política económica, con la creencia de que más intervención es sinónimo de mayor justicia social. Pero la realidad es que la burocracia crece, el gasto público se dispara y la inflación pulveriza a los sectores más vulnerables.

En 2002, la pérdida de confianza en la moneda, la fuga masiva de depósitos y la necesidad de asistencia internacional mostraron el extremo al que puede llegar un sistema atrapado en la paradoja de un Estado omnipresente y una economía restringida. Este episodio dejó claro que sin reformas estructurales profundas, el Uruguay seguiría condenado a crisis periódicas, deuda creciente y deterioro social.

No obstante, la sustancia permanece. La pandemia de 2020 y sus consecuencias económicas trajeron nuevas presiones para aumentar el gasto público y la emisión monetaria, reforzando viejos patrones. La resistencia al cambio real es la expresión de una clase política que aún cree que el control sobre la moneda es la llave del poder, sin importar el costo social.

Para romper este círculo vicioso, se necesitaría una revolución no solo en políticas económicas, sino en mentalidades. La independencia real del Banco Central, la liberalización financiera y el fomento genuino del ahorro y la inversión privada son condiciones necesarias.

Pero eso implica sacudir la polilla del estatismo y confrontar al leviatán burocrático que ha colonizado la economía nacional.

La verdadera batalla será cultural y política: convencer a la sociedad uruguaya que el bien común no se construye con controles y castigos, sino con libertades reales y respeto por la propiedad. Mientras no se corten las cadenas de la emisión irresponsable, mientras no se restituya la confianza en la moneda y la competencia financiera, la historia se repetirá: inflación, crisis y la ilusión rota de prosperidad. En esa juerga interminable, Uruguay sigue siendo un país que vive en un ensueño etílico de estabilidad eterna, pero despierta cada día con la resaca amarga de la deuda, el intervencionismo y la inflación.

Más noticias: